Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

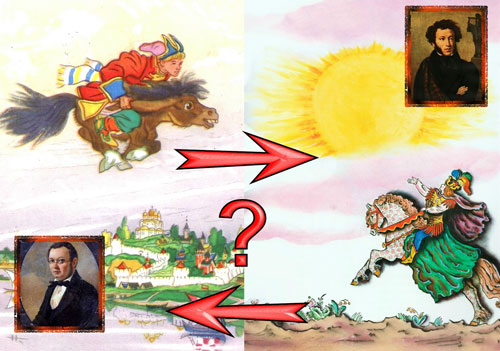

Странные

идеи рождаются порой в наше время. Вот ляпнул кто-то, что, дескать, сказку

«Конёк-Горбунок» написал вовсе не Пётр Ершов, а сам Александр Сергеевич Пушкин.

Дескать, кто такой Ершов? Никто и звать его никак. Что он ещё написал, равное по

силе «Коньку-Горбунку»? Ничего. Да разве бывает такое, чтобы поэт написал

одно-единственное великое произведение, а потом навеки замолчал? Нет, такого не

бывает. Следовательно, автор «Конька-Горбунка» вовсе не Ершов; а кто?.. В то

время многие поэты писали стихотворные сказки, но их творения и близко к

«Коньку…» не стоят, все как один намного хуже этого шедевра. Даже великий

Жуковский тоже писал в этом жанре, но и его сказки до уровня «Конька…» не

дотягивают. Кто же тогда? Остаётся Пушкин. Всё, ответ найден: «Конька-Горбунка»

написал Пушкин, и двух мнений на этот счёт быть не может.

Странные

идеи рождаются порой в наше время. Вот ляпнул кто-то, что, дескать, сказку

«Конёк-Горбунок» написал вовсе не Пётр Ершов, а сам Александр Сергеевич Пушкин.

Дескать, кто такой Ершов? Никто и звать его никак. Что он ещё написал, равное по

силе «Коньку-Горбунку»? Ничего. Да разве бывает такое, чтобы поэт написал

одно-единственное великое произведение, а потом навеки замолчал? Нет, такого не

бывает. Следовательно, автор «Конька-Горбунка» вовсе не Ершов; а кто?.. В то

время многие поэты писали стихотворные сказки, но их творения и близко к

«Коньку…» не стоят, все как один намного хуже этого шедевра. Даже великий

Жуковский тоже писал в этом жанре, но и его сказки до уровня «Конька…» не

дотягивают. Кто же тогда? Остаётся Пушкин. Всё, ответ найден: «Конька-Горбунка»

написал Пушкин, и двух мнений на этот счёт быть не может.

Когда я впервые услышал про эту теорию наших доморощенных литературоведов — так обидно мне стало за бедного Петра Павловича Ершова! Один шедевр был у человека в запасе, и тот хотят отнять! Более того: хотят лишить русскую литературу пусть только одного, но какого славного имени! Видимо, люди слишком буквально поняли высказывание (довольно спорное, кстати): «Пушкин — наше всё!»

Ну а что если они правы? Что если действительно Ершов к «Коньку-Горбунку» никакого отношения не имеет? Что если это и впрямь Пушкин решил почему-то укрыться за спиной у безвестного юноши-сибиряка? Вот интересно: прочие свои сказки он подписывал собственным именем (даже такую рискованную, как «Сказка о попе и о работнике его Балде»), а тут вдруг застеснялся. Почему бы это?

Я знаю, что у сторонников пушкинского авторства на этот вопрос давно уже заготовлен свой ответ, своя тщательно подобранная аргументация… Но я сейчас этих аргументов касаться не хочу, а предлагаю вам попристальней взглянуть на «Конька-Горбунка» и пушкинские сказки: неужели они написаны одной и той же рукой?

Прежде всего твёрдо заявлю: я «Конька-Горбурнка» считаю бесспорным шедевром, украшением русской литературы, и более того: едва ли не единственным подлинным русским эпосом. Пётр Павлович Ершов для меня истинный гений отечественной поэзии, пусть даже ничего равного этой сказке он уже не написал, — не важно! Вот и Грибоедов же ничего толком не создал, кроме «Горя от ума», — и всё-таки он гений. (Или «Горе от ума» — тоже Пушкина работа? «Простите, часовню тоже я развалил?..»)

И вот, так высоко оценивая сказку Ершова, я всё-таки считаю, что сказки Пушкина стоят выше. Ещё выше.

Что представляет из себя язык Ершова, стих Ершова?

Это язык богатый, народный, острый, меткий! Это стих живой, не вымученный, красиво льющийся, местами звучащий настоящей песней. В некоторых местах просто руки сами начинают аплодировать. Вот это, например, — когда слуга рассказывает друзьям о прочитанной им книжке:

— Перва сказка о бобре,

А вторая о царе;

Третья… дай Бог память… точно!

О боярыне восточной;

Вот в четвёртой: князь Бобыл;

В пятой… в пятой… эх, забыл!

В пятой сказке говорится…

Так в уме вот и вертится…»

— «Ну, да брось её!» — «Постой!»

— «О красотке, что ль, какой?»

— «Точно! В пятой говорится

О прекрасной Царь-девице.

Ну, которую ж, друзья,

Расскажу севодни я?»

— «Царь-девицу! — все кричали.

— О царях мы уж слыхали,

Нам красоток-то скорей!

Их и слушать веселей».

И слуга, усевшись важно,

Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран

Есть, ребята, окиян.

По тому ли окияну

Ездят только басурманы;

С православной же земли

Не бывали николи

Ни дворяне, ни миряне

На поганом окияне…»

Начав цитировать, трудно остановиться. Здорово! Восторг! Какое чувство языка, какая живость, какая выразительность! И ещё немало есть в сказке подобных мест, столь же блистательных, — например, история ловли Ерша-безобразника…

А у Пушкина, кстати, ничего подобного вы не найдёте. Даже в самой «народной» его сказке — про Балду — такого блеска народной речи нет: Пушкин пользуется просторечием куда скупее, куда сдержаннее…

Так что же, Пушкин хуже Ершова?

Ничего подобного. Просто Пушкин по-иному смотрит на стихосложение. «Каждый пишет, как он дышит» — пушкинский стих дышит иначе, чем ершовский.

Вот давайте вспомним начало «Сказки о мёртвой царевне…»

Ждёт-пождёт с утра до ночи,

Смотрит в поле, инда очи

Разболелись, глядючи

С белой зори до ночи;

Не видать милого друга!

Только видит: вьётся вьюга,

Снег валится на поля,

Вся белёшенька земля…

Вы чувствуете властный гипнотизм этих строк? Они неторопливы, они завораживают, как картина тихого снегопада; читатель словно приковывается к окну вместе с несчастной одинокой царицей, и нет уже сил оторвать глаз от бесконечной снежной равнины… Колдовство!

Есть ли у Ершова такая магия? Даже намёка на неё нет. Стих Ершова — это как бы вечная плясовая, вечная скоморошья игра, он живит и бодрит, но никак не ворожит. Ершов вообще чурается описаний: едва ли не единственное описание места действия в «Коньке-Горбунке» — это строки о персонаже по имени Чудо-юдо-рыба-кит. Помните: «Все бока его изрыты, частоколы в рёбра вбиты…» и т.д. Но никакой магией тут и не пахнет.

А у Пушкина? «В синем небе звёзды блещут, в синем море волны плещут…» — бессмертная картина плывущей по морю бочки, ритм тихо плещущих волн — всё это уже с младенчества у нас в подсознании. И попробуйте подсчитать описания в «Сказке о царе Салтане» — со счёту собьётесь, и каждое полно своего духа, своего лада… А в «Сказке о Золотой рыбке», вообще-то скупой на описания, — вспомните, как важны там картины моря в разном его состоянии: «…видит, море слегка разыгралось…» Потом: «…помутилося синее море…» Потом: «…неспокойно синее море…» Потом: «…почернело синее море…» И наконец: «…видит, на море чёрная буря». Пушкин делает море героем сказки наравне со Стариком, Старухой и Золотой рыбкой!

Это даже не высший пилотаж, это поэтическая космонавтика! Что-то подобное найдёте у Ершова? И не ищите!

И ещё одно отличие всегда виделось мне. «Конёк-Горбунок» — это шедевр. Он и создавался именно как шедевр: Ершов напрягал все свои поэтические силы, чтобы сотворить «нетленку», нечто великое, — так мне видится. Он, может быть, потому и не написал больше ничего толкового, что слишком много сил положил на свою сказку. И усилия блистательно оправдались: «Конёк…» стал для Петра Павловича пропуском в бессмертие.

А Пушкин? А Пушкин вовсе не придавал своим сказкам такого судьбоносного значения. Он просто сочинял: вчера, мол, я писал лирику, сегодня — сказки, завтра возьмусь за прозу… Это тоже заметно — лёгкое, весёлое отношение Пушкина к таким своим творениям. Сказки для него не «Евгений Онегин» и не «Борис Годунов», они своего рода отдых. Не то чтобы он писал их спустя рукава — нет, такого у Пушкина никогда не водилось, — но и прокладывать ими дорогу в вечность он никак не собирался.

Вот такие отличия между пушкинскими сказками и «Коньком-Горбунком» можно увидеть с самого первого взгляда. Если покопаться, то наверняка найдутся и другие, но пока и этих довольно: и эти различия ясно говорят о том, что мы имеем дело с двумя совершенно не похожими друг на друга авторами.

И если ершовский «Конёк-Горбунок» — это часть золотого фонда нашей литературы, то пушкинские сказки хранятся в алмазных кладовых; кто не понимает этого, тому не стоит заниматься сочинением литературоведческих теорий.

Григорий Мамаев