Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

Сейчас

сижу и перебираю в памяти рассказы Шукшина: который дороже сердцу, который

ценнее уму? Это, конечно, трудное дело, практически невозможное: как выбрать

лучший рассказ? Вот, например, «Как зайка летал на воздушных шариках» —

очень люблю эту историю про двух братьев, что, как в сказке, — Удачник и

Неудачник… Или вот «Сураз»: рассказ, в котором удивительным образом

сочетаются и простой реализм деревенской прозы, и совсем байроновская бурная,

трагическая романтика… Или этот словесный бриллиант — рассказ «Одни» — о

старике, который больше всего на свете любил музыку и свою балалайку, и о его

жене, которая больше всего на свете любила деньги…

Сейчас

сижу и перебираю в памяти рассказы Шукшина: который дороже сердцу, который

ценнее уму? Это, конечно, трудное дело, практически невозможное: как выбрать

лучший рассказ? Вот, например, «Как зайка летал на воздушных шариках» —

очень люблю эту историю про двух братьев, что, как в сказке, — Удачник и

Неудачник… Или вот «Сураз»: рассказ, в котором удивительным образом

сочетаются и простой реализм деревенской прозы, и совсем байроновская бурная,

трагическая романтика… Или этот словесный бриллиант — рассказ «Одни» — о

старике, который больше всего на свете любил музыку и свою балалайку, и о его

жене, которая больше всего на свете любила деньги…

Или вот — «Микроскоп»! Рассказ с подковыркой! Он кажется совсем немудрящим, кажется просто доброй усмешечкой автора над героем — деревенским микробиологом-любителем… Да нет, всё не так просто. Вы посмотрите: столяр Андрей Ерин контрабандой пронёс в дом микроскоп, на пару с сыном увлечённо постигает тайны микромира, и что же он обнаруживает? Оказывается, повсюду микробы! Они везде: в луже, в колодезной воде, в дождевой капле, в капле человеческого пота… А ведь микробы для Андрея — это воплощённое зло!

«— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку».

И вот представьте себе: оказывается, эти микробы, это воплощённое зло, кишат повсюду! Человек со всех сторон окружён невидимыми полчищами зла! Остаётся одна надежда…

«— Давай спробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце… Склонился к трубке…»

И тут Андрея ждёт страшное открытие.

«— Хана, сынок, — в кровь пролезли!»

Это может быть смешно. Да это и в самом деле смешно! «Микроскоп» — рассказ потешный, один из самых весёлых у Шукшина…

Но это также и страшно. В сущности, здесь говорится о человеке, который впервые в жизни столкнулся с господством зла на земле. И вначале у него ещё оставалась надежда, что зло, оно только вовне, что оно только окружает людей, а внутрь пробиться не может… Но нет! «Хана, сынок, — в кровь пролезли!» Трагичность этого открытия просто поразительна.

Вот

скажите, вы никогда не испытывали чего-то подобного? Оставим микробов, — да и их

ли видел деревенский столяр в окуляре своего микроскопа? Давайте прочитаем

рассказ как иносказание, как притчу! Вот вы никогда не открывали для себя

могущество зла и своё бессилие перед ним? Никогда не думали в ужасе: «Хана,

сынок, — в кровь пролезли!»?

Вот

скажите, вы никогда не испытывали чего-то подобного? Оставим микробов, — да и их

ли видел деревенский столяр в окуляре своего микроскопа? Давайте прочитаем

рассказ как иносказание, как притчу! Вот вы никогда не открывали для себя

могущество зла и своё бессилие перед ним? Никогда не думали в ужасе: «Хана,

сынок, — в кровь пролезли!»?

Для меня «Микроскоп» — это высший пилотаж литературного мастерства. Автор рассказывает такую житейскую, такую простую, такую смешную историю — деревенский анекдот, не более того. Анекдот, — но, конечно, рассказанный с блеском, и все герои его яркие, и каждый со своим норовом, и речь их упоительно жива, до такой степени, что, кажется, звучит в ушах…

И вдруг этот анекдот оборачивается глубокой и трагической притчей — легко, не надуманно, без натуги, без «натягивания совы на глобус»… И притчей-то вовсе не смешной, совсем наоборот…

И в этом весь Шукшин. Он, конечно, не всегда писал притчами. Я даже думаю, что он вообще никогда не создавал притчи нарочно. Но почему писатель из тысячи сюжетов, что постоянно рождает его творческое воображение, останавливает выбор именно на этом сюжете, а не на том? Просто потому, что он чует в этом сюжете некую глубину, некий подводный слой, некое золотое ядрышко, заключённое в скорлупу простой житейской истории.

Да и вправду ли Шукшин никогда не сочинял притчи сознательно?

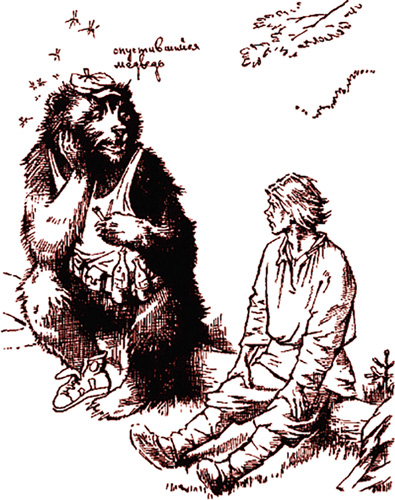

А как же его театральная сказка «До третьих петухов»? Разве это не развёрнутая притча в чистом виде?

Об этой сказке можно написать целый том — раз в десять толще самой сказки. И ни слова воды в этом томе не будет: всё только по делу, всё только расшифровки сотен смыслов и подсмыслов, закодированных Шукшиным.

Возьмём для примера суд над Иваном-дураком. В публичной библиотеке, вечером, когда библиотекарша уже ушла домой, герои классической русской литературы, сидя на своих книжных полках, разбирают дело бедного Иванушки. Тут интересно посмотреть, каких именно героев собрал на этом суде Шукшин. Здесь нет, например, героических натур вроде Пьера Безухова или Родиона Раскольникова, зато есть Акакий Акакиевич, есть Обломов, есть, конечно же, Бедная Лиза — главная обвинительница Ивана… Есть несколько неназванных героев, данных как обобщённые типы: «кто-то лишний» («лишние люди» — то ли Онегин, то ли Печорин); «некто канцелярского облика» — какой-то гоголевский или щедринский чинуша; «господин пришибленного вида» — явно чеховский персонаж… Это одна сторона баррикады. А на другой стороне — только Иван-дурак, да богатырь Илья Муромец, да некий неназванный казацкий атаман (не из романа ли самого Шукшина «Я пришёл дать вам волю»?). Вот такая расстановка сил. С одной стороны — XIX век (вспомним Блока: «Тот век немало проклинали и не устанут проклинать!..»), а с другой стороны — древняя, былинная, богатырская Русь. Это, согласитесь, позиция, — авторская позиция! Это чёткое обозначение Шукшиным, что такое, по его мнению, «хорошо» и что такое «плохо» в русской культуре и русской истории.

Можно и иначе посмотреть на сцену суда. Уже говорилось, что русская литература развивается двумя равновеликими, равно важными путями: путём Ивана Царевича и путём Ивана-дурака. Путь Ивана Царевича — это Пушкин, Лермонтов, Толстой и т.д. Путь Ивана-дурака — это Крылов, Ершов, Кольцов, Твардовский… В конце концов, это и сам Шукшин. И если взглянуть с этой точки зрения, то получается, что на библиотечном судилище Ивана-дурака судят многоразличные Иваны Царевичи — слегка постаревшие, потускневшие, порою и вовсе замшелые, но всё-таки именно Царевичи. То есть один путь русской культуры восстаёт на другой! Это было бы интересно рассмотреть попристальней, вдуматься поглубже в этот раскол…

Но мне сейчас хотелось бы остановиться на другой части сказки «До третьих петухов» — на «монастырской» её части.

Вы её, конечно, помните: в поисках Мудреца Иван-дурак набрёл на монастырь, осаждённый бесовским воинством. Черти (удивительно похожие на то, что сейчас называют «либеральным сообществом») безуспешно пытаются проникнуть за монастырскую ограду, но непреклонный твердокаменный стражник не пропускает их. Они и так и сяк — но он ни в какую! И тут происходит страшное: польстившись на обещание чертей доставить его прямо к Мудрецу, Иван-дурак совершает форменное предательство — подсказывает чертям верный способ одолеть стражника. Вы помните этот способ: надо разузнать, из каких мест стражник родом, а потом спеть ему песню родимой стороны. В данном случае эта песня была «По диким степям Забайкалья…».

«Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании…

Ах, как они пели! Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копьё к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем».

Ну а дальше всё было просто: размякшего от ностальгии стражника быстро нейтрализовали, и в монастырские ворота хлынула бесовская рать…

Возвращаясь от Мудреца, Иван вновь видит преданный им монастырь. Зрелище горькое! В обители хозяйничают черти, обескураженные монахи бестолково бродят вокруг ограды, и новые хозяева деловито командуют ими: надо, мол, переписать монастырские иконы и вместо святых изобразить бесов…

Возможно, в советское время эти строки не казались столь ужасными, а предательство Ивана — столь чудовищным. Иногда думаешь: а понимал ли сам Шукшин, что за преступление он заставил совершить своего героя? Как-то слишком легко сходит оно с рук несчастному дураку… Возможно, что-то я здесь не додумал до конца, возможно, какой-то смысл данной главы ускользнул от меня… Во всяком случае, сам Иван горько сожалеет о своём предательстве…

Но если перестать осуждать Ивана и обратиться на самый способ захвата монастыря, то тут Шукшин предстаёт перед нами, людьми XXI века, настоящим пророком. Ведь мы-то, нынешние, помним, сколько раз нас покупали на красивую песенку, на сладкую музычку, на лживую сказку… Сказки, кстати, бывают разные: не только о светлом будущем, но и о светлом прошлом, — и сегодня именно эти последние ценятся в первую очередь. Все мы рады развесить уши, поностальгировать от души о том, чего не только мы сами, но и отцы наши не видали. Не на такие ли ностальгические песенки купились те же малороссы, когда впустили бесов за ограду Лавры, за ограду всей Украинской Православной Церкви? Да разве только о малороссах речь?

Не знаю, каким образом, но Шукшин это провидел, — провидел в те времена, когда сама ситуация с осадой монастыря казалась неактуальной и даже сказочной. Но сказка стала былью, и именно в наше время, через полвека после смерти писателя.

И может быть, неосуждение Ивана, сдавшего монастырь, — это тоже какое-то пророчество? Ведь осуждай дурака или не осуждай, а освобождать святую обитель именно ему придётся — больше некому! Но не сразу… Вот как об этом в сказке говорится:

«— Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья Муромец. — А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья. — Ну спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. — Эка… какой пришёл.

— Какой? — всё не унимался Иван. — Такой и пришёл — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай, — спокойно молвил Илья».

Подумать есть над чем. И Ивану-дураку, и нам, читателям. Ведь все смыслы шукшинской сказки не исчерпываются монастырской историей. Есть в ней и хитрая дочь Бабы-Яги, и несчастный Медведь… Есть и загадочный Мудрец — образ для меня, например, совершенно не ясный… И это хорошо, если не всё понятно сразу! Плохо то произведение, чей смысл виден сразу целиком, а настоящие книги всю жизнь тревожат именно недопонятыми страницами, неразвиденными образами, не прочувствованными строками… Думать над книгами Шукшина — дело полезное, плодотворное. Покуда они дают нам пищу для раздумий — Шукшин не умер, Шукшин жив.

Алексей БАКУЛИН