Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

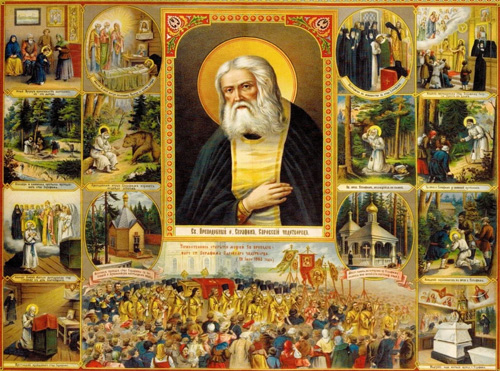

1 августа — память прп.Серафима Саровского

ДИВНЫЙ СТАРЕЦ

Шестого

февраля 1991 года около двенадцати часов ночи люди, случайно оказавшиеся на

Московском вокзале Петербурга, могли стать свидетелями необычного зрелища: все

перроны были заполнены народом, у многих в руках горели свечи, мерцая в зимних

сумерках, не умолкало пение: «Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме…»

Сотни людей плакали. Наконец состав, поданный с опозданием на час, тронулся. Из

последнего вагона можно было видеть, как люди вставали на колени и кланялись в

сторону уходящего поезда… Так Петербург прощался с вновь обретёнными мощами

прп.Серафима Саровского.

Шестого

февраля 1991 года около двенадцати часов ночи люди, случайно оказавшиеся на

Московском вокзале Петербурга, могли стать свидетелями необычного зрелища: все

перроны были заполнены народом, у многих в руках горели свечи, мерцая в зимних

сумерках, не умолкало пение: «Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме…»

Сотни людей плакали. Наконец состав, поданный с опозданием на час, тронулся. Из

последнего вагона можно было видеть, как люди вставали на колени и кланялись в

сторону уходящего поезда… Так Петербург прощался с вновь обретёнными мощами

прп.Серафима Саровского.

Скромного инока Саровской пустыни ещё при жизни знала и чтила вся Россия, «слух о великом подвижнике ходил повсюду». Между тем Серафим был простым иеромонахом и никогда не принимал даже игуменства; вся его жизнь прошла в Саровской пустыни, затерявшейся в глуши Темниковского уезда. Пустынь эта, как сообщает старый путеводитель, находится «в 40 верстах от уездного города Темникова, в глухой местности, среди векового соснового бора, вдали от железнодорожных и водяных путей сообщения». Но и по сей день память св.старца окружена всенародным почитанием и любовью.

Основные вехи жизненного пути преподобного Серафима

Будущий всероссийский святой появляется на свет в 1759 году в Курске. В три года он падает с высокой колокольни, но чудесным образом остаётся жив. В десятилетнем возрасте мальчика постигает тяжкая болезнь. В последней надежде мать прикладывает ребёнка к Курской иконе Божией матери «Знамение», и он получает исцеление. В юности Прохор (имя прп.Серафима в миру) совершает паломничество в Киев, на поклонение печерским святым. В девятнадцать лет становится послушником Саровского монастыря.

Дальнейшие его подвиги таковы.

1778—1788 годы. Серафим — послушник. Работа в хлебной, просфорной, столярной. Послушание пономаря. На послушаниях Серафим творит постоянную Иисусову молитву, в свободное время удаляется в лес. Пищу принимает один раз в день, а по средам и пятницам ничего не ест. Первые годы в монастыре проходят у него в борьбе с духом уныния.

1789 год, август. Серафим — иеродиакон. Он усиливает подвиги: проводит ночь перед служением без сна, а после литургии остаётся в храме, убирая ризницу и алтарь.

Октябрь 1789 — 1804 год. Серафим — иеромонах. Он оставляет монастырь и поселяется в пяти верстах от него, в глухом лесу на берегу реки Саровки. Подвиг пустынножительства будет продолжаться 15 лет. Рядом с кельей Серафим устраивает огород и пчельник, обносит всё это оградой и даёт скиту название «Афонская гора». Он готовит дрова на зиму, возделывает огород, собирает для удобрения мох в болоте, входя туда полуобнажённым, отдавая тело на съедение комарам. Трудясь, он поёт священные гимны в честь Богородицы. Ежедневно он вычитывает весь круг суточного богослужения — полунощницу, утреню, часы, вечерню и повечерие, сверх того кладёт по тысяче поклонов и исполняет большое монашеское правило.

В канун воскресных и праздничных дней Серафим приходит ко всенощной в монастырь, причащается за ранней литургией и, взяв хлеба на неделю, возвращается в пустынь. Хлеб он отдаёт птицам, зверям и медведю, который слушается его и ест из его рук. Сам он в течение трёх лет питается одной снытью. Эту траву он сам собирает в лесу и засушивает.

1804 год. В лесу к преподобному подходят трое одетых по-крестьянски, настойчиво требуют денег. «Я ни у кого ничего не беру», — говорит им Серафим. Те не верят. Тогда рослый и сильный иеромонах кладёт топор на землю и складывает руки на груди: «Делайте что вам надобно». Его бьют обухом по голове так, что кровь потоком устремляется изо рта и ушей. Потом связывают верёвкой, избивают, как им кажется, до смерти. Но в келье Серафима нет ничего, кроме иконы… Придя в сознание, Серафим кое-как развязывает себе руки и первым делом молится за своих убийц. С большим трудом он достигает монастыря. Волосы его спутаны и покрыты кровью, рот и уши в запёкшейся крови, зубы выбиты. Врачи находят его состояние безнадёжным: «Голова проломлена, рёбра перебиты, грудь оттоптана, всё тело покрыто смертельными ранами, лицо и руки избиты». Восемь дней Серафим проводит между жизнью и смертью. Придя в себя, он отказывается от лечения. И, вопреки всем ожиданиям врачей, выздоравливает.

Известно, что преподобный был «росту высокого и телосложения весьма мужественного», имел «глаза светло-голубые под густыми бровями, взгляд проницательный, волосы светло-русые, усы длинные и густые и густую окладистую бороду». Красивый и сильный человек. После нападения в лесу подвижник постарел, сгорбился, превратился в «убогого Серафима».

Вскоре пришло известие о поимке трёх убийц. Отец Серафим пригрозил, что если их накажут, он скроется из Сарова. Их простили, и вскоре все трое пришли к старцу с покаянием.

1805–1808 годы. Через пять месяцев после нападения о.Серафим уходит в свою дальнюю пустыньку. Начинается трёхлетний подвиг столпничества. Ночью он стоит на высоком гранитном камне с воздетыми к небу руками, молясь Богу словами мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному». Утром он переходит на другой, малый камень, который находится в его келье. Зимой он терпит мороз, осенью — дождь, летом — зной и укусы насекомых. Он выносит и нападения духов злобы поднебесных. «Они гнусны», — ответит Серафим через много лет на вопрос одного мирянина о бесах. Силы его страшно изнурены этим подвигом; раны на ногах не заживают до самой смерти.

1808–1810 годы. После тысячи дней и ночей непрерывного моления Серафим принял на себя новый трёхлетний подвиг. Молчальничество состоит не столько в неговорении, сколько в полном отречении от житейских помыслов. Это произошло после смерти настоятеля монастыря о.Исайи, которого преподобный очень любил как своего духовного отца. (Братия желала видеть Серафима настоятелем, но он отказался, и игуменом стал о.Нифонт.) Посетителей преподобный больше не принимал, монастырь не посещал, встречая кого-либо в лесу, повергался ниц, пока прохожий не удалялся. Раз в неделю ему приносили из монастыря хлеба или капусты.

1810–1825 годы. Серафим возвращается в монастырь, в свою прежнюю келью. Начинается подвиг затворничества. Серафим никуда не выходит, никого к себе не впускает, ни с кем не говорит ни слова. Огонь зажигает только в лампадке; печь не топит даже зимой. Постель его — мешки с песком и камнями, сиденьем служит обрубок пня. В сенях стоит гроб, сделанный руками Серафима, где старец часто молится (в этом гробу он и был похоронен). Ночью, когда все спят, Серафим трудится, перенося дрова к кельям братии. Через пять лет Серафим начинает допускать к себе братию, но по-прежнему ни с кем не говорит ни слова. Ещё через пять лет он уже отвечает на вопросы сперва иноков, а затем и мирян, становится их духовным наставником и вступает на путь старчества. В 1823 году он начинает исцелять больных.

1825—1833 годы. Преподобный Серафим выходит из затвора. В эти годы он совершает беспримерный подвиг старчества. В последние восемь лет своей жизни он открывается для мира и служит ему, — служит людям дарами любви, учительства, прозорливости, чудотворения, молитвы, утешения, совета. В некоторые праздники и воскресные дни число приходящих к Серафиму достигает десяти тысяч человек. «Мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских», — говорит игумен Нифонт. Будни Серафим проводит в трудах: возделывает огород, рубит дрова, укрепляет камнями бассейн родника в двух верстах от монастыря. Он молится, чтобы вода в этом источнике стала целебной. Ходит Серафим в белом балахоне и камилавке, а за плечами носит Евангелие и груз песка и камней. Он принимает особое попечение о маленькой Дивеевской женской обители, которая трудами и молитвами старца со временем превратится в один из крупнейших и красивейших монастырей России. В последние годы жизни, когда его непрерывно мучают боли в ногах, он продолжает усугублять свои подвиги: лишает себя сна, засыпая в сутки лишь на несколько минут. Всех приходящих к дверям его кельи Серафим встречает одинаково приветливо, каждого называет «радость моя». Он всегда весел. «Весёлость, — говорит он, — отгоняет усталость, а от усталости ведь и уныние бывает, и хуже его нет».

Бедные и богатые, учёные и простолюдины, священники, монахи, миряне открывают перед ним свои скорби и духовные нужды. Сохранилось множество свидетельств о том, что не раз старец сам сказывал грехи приходивших к нему, как если бы эти грехи только что были совершены перед ним. Многие присылали ему письма. Серафим, взяв письмо, вскоре давал посланцу устный ответ, начиная его словами: «Вот что скажи от убогого Серафима». После смерти старца письма, на которые он дал ответ, были найдены в его келье нераспечатанными.

Лицо его излучало чудный свет. Под конец жизни оно настолько просветлилось, что «невозможно было смотреть на него».

Преподобный Серафим Саровский прошёл путь послушника (10 лет), общежительного инока (1 год), пустынника (15 лет), столпника (3 года), молчальника (3 года), затворника (15 лет), старца (8 лет).

Дмитрий ОРЕХОВ