Газета основана в апреле

1993 года по благословению

Высокопреосвященнейшего

Митрополита

Иоанна (Снычёва)

|

Газета основана в апреле |

|||

| НАШИ ИЗДАНИЯ |

«Православный

Санкт-Петербург»

|

|||

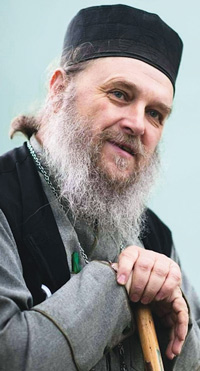

В

нашем прошлом номере мы уже поздравили прот.Геннадия Беловолова с

65-летием. Но одно дело — краткое поздравление, другое — обстоятельная беседа.

Ведь отец Геннадий не просто известный петербургский священник, он директор

Мемориального музея-квартиры св.прав. Иоанна Кронштадтского в Кронштадте,

научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, настоятель

храма свв.апп. Петра и Павла в с.Сомино. Ему есть что рассказать нашим

читателям.

В

нашем прошлом номере мы уже поздравили прот.Геннадия Беловолова с

65-летием. Но одно дело — краткое поздравление, другое — обстоятельная беседа.

Ведь отец Геннадий не просто известный петербургский священник, он директор

Мемориального музея-квартиры св.прав. Иоанна Кронштадтского в Кронштадте,

научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, настоятель

храма свв.апп. Петра и Павла в с.Сомино. Ему есть что рассказать нашим

читателям.

— Отец Геннадий, можете ли вы проследить развитие своей души: каким вы были в год принятия священства и каким вы стали сейчас?

— Признаюсь, не часто задаю себе такие вопросы — не хватает времени, но тем более благодарен вам. Оглядываясь назад и пытаясь проследить «развитие своей души», я обнаружил одну удивительную закономерность — неожиданное соответствие моего духовного пути заповедям блаженств Нагорной проповеди (Мф.5,3—12). Судите сами. После принятия священства я пережил в буквальном смысле состояние полной «духовной нищеты», о которой говорит Христос в первой заповеди «Блаженны нищие духом». Я увидел себя во всей глубине своего недостоинства и несоответствия высокому служению священника. Это чувство тем более во мне усиливалось, что на момент рукоположения я не имел духовного образования и испытывал затруднения в служении. Московскую семинарию по благословению митрополита Иоанна я окончил, уже будучи в сане.

Это рождало во мне чувство особого покаяния и сердечного плача, о чём также говорится во второй заповеди: «Блаженны плачущие». Мне нечем было гордиться перед своими собратьями, оставалось только приобретать кротость и смирение, к которым призывает Христос в третьей заповеди: «Блаженны кроткие».

В первые годы служения, оказавшись в русской глубинке, в селе Сомино, я искал и «жаждал правды» Божией, восстанавливая поруганные храмы Бокситогорского района и воздвигая новые (в общей сложности построил и возродил семь храмов), а позже возрождая в центре Санкт-Петербурга историческое подворье затопленного Леушинского монастыря. Параллельно занялся возвращением великой святыни — Мемориальной квартиры св.Иоанна Кронштадтского в городе Кронштадте.

Когда пришла пора иерейской зрелости (обычно это совпадает с возведением в сан протоиерея), мне стала особенно очевидной необходимость духовного домостроительства в пастырском служении, собирание живых камней. На Леушинском подворье мною было собрано большое Иоанно-Таисиинское сестричество (более 40 сестёр), также были организованы Леушинские курсы церковного чтения, которые за 15 лет прошли несколько тысяч человек. Этот период прошёл как исполнение заповедей блаженств о «милостивых», «чистых сердцем» и «миротворцах».

Только не подумайте, что я хочу сказать, что исполнил эти заповеди. Я говорю лишь о том, что логика духовного служения так развивалась, что в разные периоды служения были актуальны именно эти заповеди Христа.

Но Господь предупредил, что идущий путём Его правды будет в «изгнании», «поношении» и «злословии», о чём говорят восьмая и девятая заповеди блаженств. Мне это пришлось испытать, когда после 18 лет трудов по возрождению Леушинского подворья я был неожиданно отстранён от служения в ставшем родным храме, более того, выведен из состава Санкт-Петербургской епархии и отправлен на самый дальний приход. О несправедливости этого изгнания говорит хотя бы тот факт, что в указе было сказано, что я будто бы пропускаю службы (не поверите: 17 лет не брал ни одного отпуска). Не скрою, в тот 2017 год было очень тяжело, но меня утешило то, что это вполне соответствует Христовой заповеди: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».

В

последнее время мне стала наиболее близка и понятна последняя заповедь,

сказанная в Нагорной проповеди: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша

награда на небесах». Стараюсь радоваться каждому дню, каждому человеку и

каждой службе. Если такая радость возможна на земле, какая же радость ждёт нас

на небесах?!

В

последнее время мне стала наиболее близка и понятна последняя заповедь,

сказанная в Нагорной проповеди: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша

награда на небесах». Стараюсь радоваться каждому дню, каждому человеку и

каждой службе. Если такая радость возможна на земле, какая же радость ждёт нас

на небесах?!

На основе своего опыта могу высказать предположение, что Господь наш Иисус Христос в заповедях блаженств действительно открыл нам этапы или, если хотите, лествицу нашего духовного пути. Мне кажется, многие священники согласятся со мною.

Также у меня сложилось ощущение, что развитие души — это не столько её совершенствование и приобретение каких-то достоинств — это скорее путь гордыни, — сколько принятие своего креста, несение своих немощей и недостатков. Главное — помнить, что Богу мы нужны, как говорил классик, и беленькие, и чёрненькие.

Я убеждён, что душа человека, как бы она ни развивалась, всегда остаётся той же, тождественной самой себе. Душа всё помнит и всё своё носит с собой.

Развитие души есть не что иное, как познание Бога. И здесь я могу сказать, что Бог вначале представлялся мне более строгим, предъявляющим ко мне много требований и правил. И я как священник, соответственно, был более строгим к прихожанам. Теперь, спустя тридцать лет служения, понимаю, что Господь неизмеримо добрее ко мне и ко всем людям, чем мне представлялось. Вижу, что Господь любит всех людей, как никто не может их любить, и каждого любит больше, чем всех остальных. И я теперь отношусь к людям с неизменной любовью и крайней снисходительностью. Прекрасно понимаю, что нет греха непростительного, кроме нераскаянного.

— Позвольте задать вам такой вот глупый вопрос: чем священник отличается от «обычного человека»?

— У меня есть два ответа на ваш вопрос. «Обычный человек», то есть мирянин, работает, а священник служит. «Обычный человек» принадлежит себе, а священник принадлежит Церкви. Священник взят в удел, что, собственно, и означает понятие «клирик». В каком-то смысле он напоминает крепостного мужика, который находится в полной «крепостной зависимости» от Бога. Самое печальное, когда священник освобождается от этой зависимости.

«Обычный человек» отвечает за свои грехи, а священник — ещё и за грехи своей паствы. «Обычный человек» имеет личную жизнь, а священник её не имеет: ничего личного, только служение Богу. Даже семья и дети становятся продолжением его служения Богу.

А второй вариант ответа состоит в том, что в идеале «обычный человек» ничем не должен отличаться от священника, потому что все христиане — это особый народ во Христе, который призван быть народом-священником. Обращаясь к христианам, апостол Пётр писал: «…вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2,9).

— Существуют ли такие люди (среди верующих, конечно), которым вы бы ни за что не посоветовали становиться священниками?

— Это примерно так, как если бы мне дали право выбрать для Христа 12 кандидатов в апостолы. Представляете, кого бы я набрал? Наверное, кого угодно, только не тех, кого избрал Сам Господь. Христос сказал своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас…» (Ин.15,16). Избирает Господь, и от Его призвания невозможно уклониться.

Я считаю, что у каждого священника есть первородная печать избрания. Настоящего батюшку видно издалека, даже ещё до хиротонии. Как-то давно (дело было ещё в 90-е годы) ко мне обратился мой знакомый художник с неожиданным вопросом. Ему предложили рукоположение. Он почему-то решил испытать Промысл Божий, спросив меня. Мы встретились на Заневском проспекте. Я смотрел на него среди спешивших куда-то прохожих, чувствуя ответственность за его судьбу. И в какой-то момент я вдруг увидел в его лице иерея Божьего, в нём как будто проступила печать священства. «У тебя на лбу написано, что ты священник», — сказал я ему. Сейчас это известный протоиерей Гатчинской епархии, весьма любимый народом.

— Нарисуйте образ идеального священника: каким он должен быть, на ваш взгляд?

— Воспользуюсь подсказкой Спасителя о Добром Пастыре и скажу одним словом, что пастырь должен быть прежде всего Добрым, именно с большой буквы, таким, каким был наш Пастыреначальник Иисус Христос. Хотел бы пожелать себе и своим собратьям: если трудно быть добрым, будь хотя бы не злым. Недобрый пастырь — это антихристианство.

Ещё одно важное правило: пастырь, в отличие от военных командиров, должен идти не впереди стада, а шествовать позади, так удобнее видеть своё стадо, следить, чтобы кто-то не отстал, не уклонился в сторону. И для смирения очень полезно.

Также добавлю, что пастырь никогда не должен считать себя лучше своей паствы. Наоборот, лучше считать себя хуже других. Помню, в день моего рукоположения я спросил ныне покойного протоиерея Игоря Мазура, как мне служить. Он рассказал мне притчу: «Идёт в рай множество людей. Вдруг раздаётся возглас в народе: «Пропустите, пропустите, священник идёт…» То есть сан — ещё не пропуск в рай.

Священник должен учиться у своей паствы вере. Я вижу в нашем народе столько глубокой веры и готовности постоять за неё! Посмотрите, кто сейчас стоит у стен Киево-Печерской Лавры, защищая её. Самые простые люди. Вот и получается, что мы читаем Евангелие, а народ наш живёт по Евангелию. Об этом говорил ещё Достоевский.

— Как вы считаете, что требует от православного человека наше непростое время?

— Мы живём во времена великой рассеянности. В Евангелии Господь говорит апостолу Петру о том, что «сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк.22,31). Я понимаю эти слова как стремление сатаны не только рассеивать христиан последних времён, но вселить в них самих рассеянность как образ жизни. Великим рассеивателем является Интернет, не случайно сами создатели назвали его Всемирной паутиной или сетью, а сеть — это то, что пленяет. Раньше люди уходили от мира в монастыри, а теперь уходят в Интернет — и тоже от мира.

Люди много слышат, много смотрят, много знают. Ежедневно поглощают массу новостной информации. Люди никогда ещё не жили так глубоко современностью, забывая о вечном. Поток информации вымывает душу, оставляя её пустой. Люди становятся сынами повседневности и напоминают мне куда-то мчащиеся большие фуры с надписью «пустой».

Детское стихотворение Маршака «Жил человек рассеянный» — это про нас, и оно совсем не детское. Давайте чаще его перечитывать, чтобы вся наша страна Россия не стала «Рассеей».

Поэтому в наше время самое главное — не потерять себя, не забыть о том, что у тебя есть душа, услышать напоминание Христово Марфе: «Марфо, Марфо, печешися, и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу: Мариа же благую часть избра, яже не отимется от нея» (Лк.10,41—42).

Вопросы задавал Алексей БАКУЛИН